ENVIRONMENTALCOLUMN 環境情報を知りたい方/環境コラム

人との長い歴史をもつクジラ 道徳公園のコンクリート像から考える

きっかけは、名古屋市内にある公園で見たクジラの像だった。なんでここにクジラがいるのだろう。疑問に思った。それから愛知県内を中心に、クジラにまつわる歴史や文化について調べてみた。そうしたら、いろいろとわかったことがあった。人とクジラとのつながりを探し、歩いて見て考えたことを書いてみたい。

子どもたちの遊び場であるクジラ像

向かったのは、名古屋市南区の道徳新町。名鉄「道徳」駅から歩いてすぐのところに「道徳公園」が広がっている。この公園の中にクジラの像がある。濃紺の巨体は、長さが約10メートルあり、遠くから見ても目立ち、迫力があった。クジラの上にのぼり、遊んでいる子どもたちがいる。一人の子どもが近くにある蛇口をひねると、大きな背中から水が勢いよく噴き出したので驚いた。

このクジラ像を造ったのは、後藤鍬五郎という人で、完成したのは昭和2年になる。ここは、昭和初期までは水をたたえたクジラ池となっていて、今よりもずっと広く、子どもたちの水遊び場となっていた。後藤鍬五郎は、明治25年に愛知県海部郡七宝町で生まれ、名古屋市港区で看板業を営んだ。東海市の聚楽園の大仏や仁王像、西尾市刈宿の大仏など、愛知県内で数多くのコンクリート建造物を造った人である。

なぜここにクジラ像が造られたのだろう。『南区のロマンをたずねて』の著者である加納誠氏は、同書の中で〈伊勢湾一帯を「あゆち潟」と呼んだこと、また江戸時代に湾内では「捕鯨」が行われていたという事実から、道徳の地が海であったことを示すために、クジラが造られたと思われます〉と書いている。

また、加納誠『道徳探検』には、1928年(昭和3年)に名古屋桟橋倉庫株式会社が作成した「道徳新町経営計画概要」が載っており、その中の「公園」の部分に〈児童渡歩池(中央に36尺のセミ鯨噴汐の実物模型あり)〉との記述がみられる。コンクリート像は、セミクジラを題材にして造られたことがわかる。このクジラ像は、平成23年に名古屋市認定地域建造物資産に、令和3年には登録有形文化財として認定されている。後藤鍬五郎は、どんな想いで造ったのか。制作にかかわった当時の人びとの気持ちが知りたくなった。

愛知で発達した古式捕鯨 信長もクジラを利用した

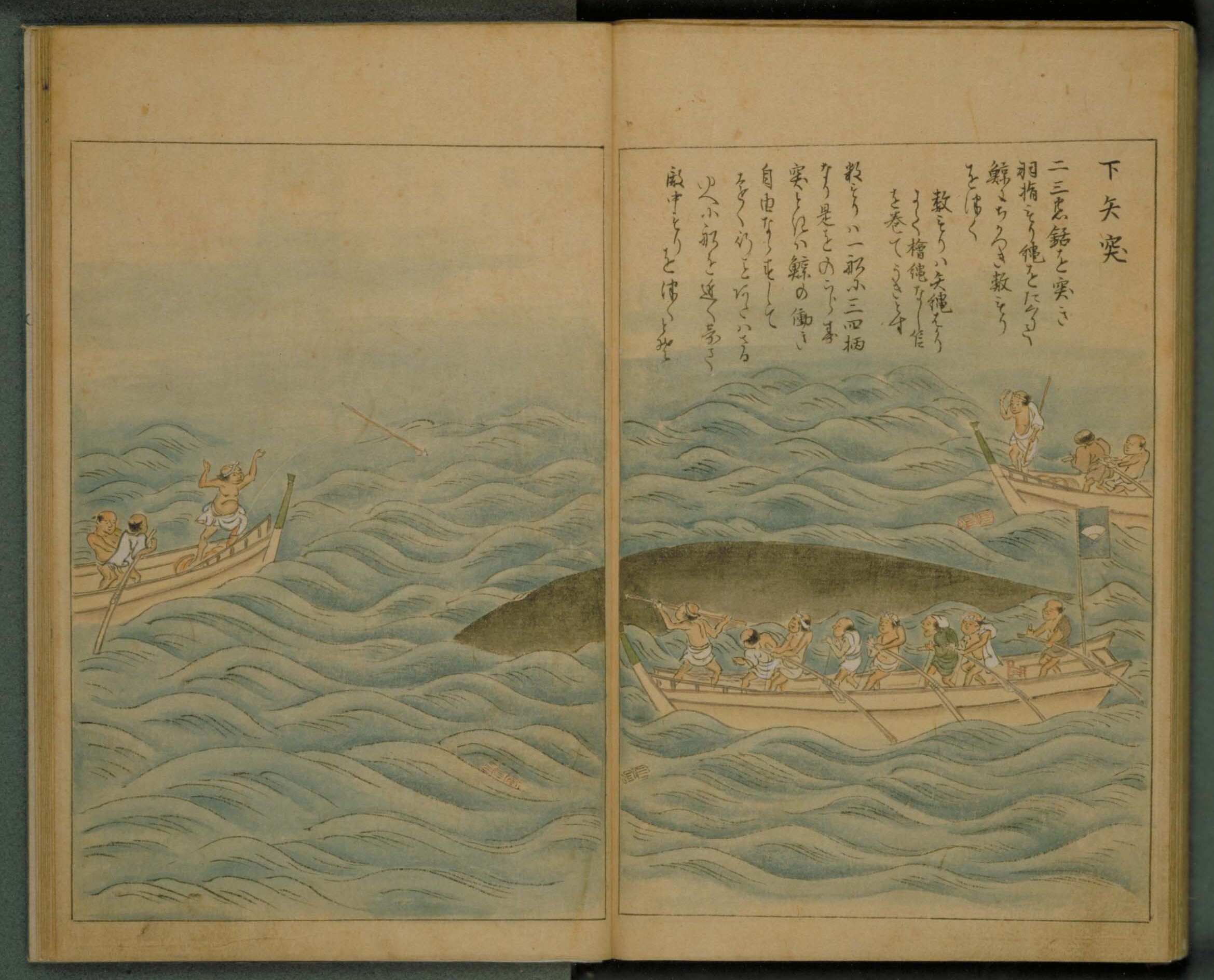

この地方の人とクジラとのかかわりを調べてみようと、クジラ文化に関するいくつかの専門書を読んでみた。銛でクジラを突いて捕る「突き捕り式」の捕鯨は、16世紀半ば以降に三河や尾張で考案され盛んになり、この技術が三浦、丹後、熊野へと伝わり、そこからさらに四国や九州へと広がっていった。なかでも南知多町の師崎一帯は、この時代の捕鯨における先進地方だったようである(森田勝昭『鯨と捕鯨の文化史』)。

15世紀から16世紀にかけて、クジラは価値の高い食べ物として宮中や政治的権力者への贈答品として珍重されていた(同)。1582年(天正10年)に安土城で織田信長が徳川家康を接待したときにも、クジラ汁が提供されている(江後迪子『信長のおもてなし』)。戦国時代に伊勢・三河湾で組織的な集団によって捕られたクジラが、信長や豊臣秀吉に献上され、中央で権力を補完するのに利用されていた可能性がある。

話はさかのぼるが、日本列島の各地では、縄文時代の遺跡からクジラやイルカの骨が見つかっており、利用されていたことがわかってきている。三河湾の入り口にある南知多町の離島である篠島の神明社貝塚からは、かなりの量のクジラやイルカの骨が発掘されていて、すでに縄文時代の後期から晩期に、クジラ捕りのあったことが示されているという(「鯨と日本人・日本文化」『鯨研通信』第440号、財団法人日本鯨類研究所、2008年12月)。

寒流と暖流が交わる豊かな生産力に恵まれた日本の近海には、多くの種類のクジラが数多く分布する。海に船を出して、積極的にクジラを捕るようになると、セミクジラ、コククジラ、ザトウクジラ、マッコウクジラ、ツチクジラ、あるいはイルカが捕獲の主な対象となった。そして突き捕り式や、網をかぶせて行動を鈍らせてから銛で突き捕る「網捕り式」の捕鯨の発達とともに、さらに多くの種類のクジラが捕獲されるようになっていく(大隅清治『クジラと日本人』)。

三河湾に面した蒲郡市の竹島にある八百富神社には、1724年(享保9年)に豊漁を願って納められたと推定されている「捕鯨図絵馬」がある。この頃にも、三河では捕鯨が行われていたのだろう。縄文から近世まで、三河や尾張の海でクジラが捕られ、利用する慣習があったと考えられる。伊勢・三河湾には、新たな捕鯨の技術を生む風土があり、遠くの土地までその技術を伝えるクジラ捕りの名人たちがいた。なぜ愛知でこのような古式捕鯨が発達し、いつどのようにして廃れていったのか。謎は多い。

愛知のものづくりにクジラがかかわっていた

日本人は、捕れたクジラをあますことなく利用してきた。大隅清治『クジラと日本人』によると、突き捕り式や網捕り式による古式捕鯨の時代には、肉や皮、内臓などは食用として利用され、その一部は塩蔵され、遠くの地まで流通した。骨はくだいて肥料に使われた他、武器や工芸品として、腱は綿打ちや弓の弦として、ひげは文楽人形、からくり人形などのバネやゼンマイ、釣り竿の先、鵜飼の鵜縄の先端部、馬の鞭などに幅広く使われた。歯は根付などの工芸品や印鑑、入れ歯などの材料として利用された。

からくり人形といえば、愛知県である。尾張には、江戸時代からの祭礼でからくり人形をのせた山車を使う所がとても多い。こうしたからくり人形のバネやゼンマイには、クジラのひげが使われていた。このクジラのひげは、伊勢・三河湾で捕られたものなのだろうか。〈日本の技術的・経済的繁栄は江戸時代に完成された「からくり文化」の延長線上にあるといってもよい〉(高梨生馬『からくり人形の文化誌』)。日本の発展を支える愛知のものづくりの源流をたどってみたら、クジラとのかかわりがあった。

多くの富を人間にもたらしてくれるクジラは、ありがたい存在であった。捕鯨を営む地方では、クジラは昔から神としてあがめられ、「えびす」として祭られてきた。知多半島の先端にある南知多町にも、えびすを祭る社がいくつかある。ひょっとしたら、クジラとなにかつながりがあるのかもしれない。

愛知県内のどこかにクジラを祭った塚や慰霊碑、墓などがないか、調べてみたが見つからなかった。でも一つ、渥美半島の田原市にクジラにまつわる昔話が残っている。三河湾に面した田原市浪瀬町という所に願照寺という寺がある。1866年(慶応2年)、ここの浜にクジラが漂着し、村人がクジラの油や身を売り、そのお金で寺を建てたという話が伝わっている。

また、『愛知県地名集覧』(原題『明治十五年愛知県郡町村字名調』、複製 日本地名学研究所)によると、「鯨濵(クジハマ)」「鯨ヶ瀬(クシラセ)」「鯨山(クヂラヤマ)」「鯨脇(クジラワキ)」と「鯨」のつく地名が4ケ所確認できる。しかも、これらの地名がある地区は、すべて伊勢・三河湾の海に面している。クジラとの関係をなにか示しているのかもしれない。

愛知県ではクジラにまつわる祭りは行われていない。しかし、伊勢湾を挟んだ対岸の三重県北勢地方には、鯨船の山車が練りまわる勇壮な祭りがいくつかの所で行われている。この地でも遠い昔にクジラが捕られていたり、座礁したりして、何らかの恩恵を受けた歴史があるのだろうか。尾張や三河で行われていた捕鯨と、なんらかの関連があったことも想像される。

クジラ文化は今も生きている

シャチは、名古屋という地域を象徴する特別な存在である。名古屋城の金しゃちをはじめ、地元のプロサッカーのチーム名「名古屋グランパスエイト」(「グランパス」は英語でシャチを意味する)に使われ、名古屋港水族館で飼育され人気を得ている他、さまざまなキャラクターやグッズ、菓子などに採用されている。実在するシャチは、小型クジラの一種である。シャチにはもう一つ意味があって、それは「しゃちほこ」の略である。

『広辞苑(第六版)』によると、しゃちほことは〈棟飾りの一つ。頭は竜のようで、背に鋭いとげのある海魚の形をなし、大棟の両端につける。城郭建築に多く〉などとある。しゃちほこが飾られている城は、名古屋城だけではない。ではなぜ名古屋でここまでシャチが根付いて人気なのか、興味深い。

この地方とクジラは、今も結びついている。古来よりクジラがもたらしてくれた恵みは、私たちの暮らしのなかで生きているのだと思う。海からの恩恵に感謝し、大切に利用してきた人びとの営みを理解したうえで道徳公園のクジラ像を見てみると、また違った印象がわいてきそうだ。クジラ文化は、私たちが暮らす環境を考えるうえで、大事なことを教えてくれるのではないか。人とクジラの関係について、もっと調べてみたくなった。