ENVIRONMENTALCOLUMN 環境情報を知りたい方/環境コラム

教育エコファームをはじめよう! 〜身近にある小さな畑で、日常的に命にふれる〜

教育ファームとは、学校や幼稚園などの場で栽培から収穫に至るまでの体験を通して、食べものの大切さや栽培・収穫の苦労や喜びを知る取り組みで、最近その教育効果が注目されるようになっている。

去る2008年11月30日(日)、愛知県産業貿易館で行われたフォーラム「教育エコファームをはじめよう!」における基調講演の内容を中心に、教育ファームに取り組む意味と効果について考えてみたい。

教育農場を有機に

基調講演「教育エコファームを通した学生たちの成長と連携」を行った澤登早苗さんは、「教育農場の四季」(コモンズ刊)などの著書もある、有機農業による教育ファームの第一人者。山梨でぶどうを栽培する有機農家に生まれ、今もぶどう栽培を手伝いつつ恵泉女学園大学准教授として教鞭をとっている。恵泉女学園では建学の精神のひとつとして園芸が位置づけられていて、学生は必ず学ぶようなカリキュラムが組まれているが、澤登さんは畑で野菜や花を栽培する有機園芸のプログラムを、1994年から受け持っている。

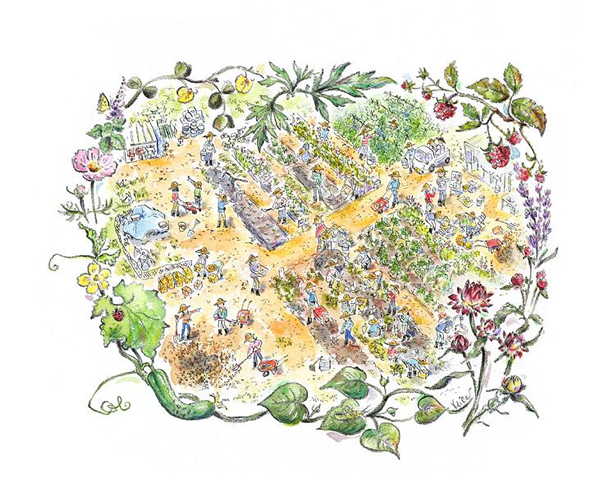

大学の教育農場はキャンパスから歩いて5分で行ける多摩丘陵の一角にある。澤登さんが関わる以前は

農薬や化学肥料を使って栽培していた。大学の教員への誘いを受けたとき、澤登さんは「有機農業で取り組めるのなら」という条件を出した。それが認められ教育農場は有機に転換することとなった。収穫した野菜は学生が持ち帰って食べるのみで販売は行っていないが、2001年に有機JASの認定も取得している。教育農場で有機農業に取り組むことによって、大学側は環境問題や食料問題など現代的な課題への対応ができるようになった。

畑を地域循環の場に

農薬や化学肥料を使う一般的な栽培方法から有機栽培へ転換することは、そう簡単なことではない。最初は土作りができていなかったために病気が出たし、3年以上収穫が少ない状態が続いた。3株のきゅうりから1本しか取れなかった学生もいたが、「きゅうりが1本しか取れませんでした。実家に送ったらお母さんが漬物にしておいてくれて、夏休みに帰った時にそれを家族みんなで食べました」とレポートに書かれていたのがうれしかったと澤登さんは語る。学生たちには「有機に切り替えた最初の時期はなかなか作物がとれないが、あなたたちがベースを作り、後輩につないでいくことも大切だから」と伝えて納得してもらった。

幸いなことに2人のアシスタントは有機農業に関心を持っていたので、一緒に徹底的な土作りに励んだ。土手の草を刈り、米店から分けてもらった米ぬか、飼い方を大切にしている近くの畜産農家からわけてもらった牛糞や鶏糞を混ぜて発酵させ、完熟堆肥を作って土に入れた。除草剤を使わずに草を抑えるため、植木屋から街路樹の剪定枝や刈った草を分けてもらい、畑を覆っている。

畜産農家や植木屋にとっては産業廃棄物として処理しなくてはならないものを地域の資源として畑に入れて有効活用したり、園芸資材にプラスチックひもを使わなかったり、野菜を包んで持ち帰るのに新聞紙を使いレジ袋のようなものは用意しなかったりという行為を通して、地域循環や環境問題に学生の意識を向けるよう授業を展開している。

畑が育むたくさんのこと

新入生が畑で最初に収穫するのがきゅうり。「面倒くさくていやだ」と言っていた学生たちが、摘果作業をする6月になると、目がきらきらと輝いて「私が育てた最初の命」という言葉まで出てくる。収穫した野菜はできるだけ畑で試食する機会を作っている。じゃがいもはバケツに水を汲んできて洗ってゆでて、何にもつけずに食べてもおいしいことを感じてもらう。

収穫量は必ず記録。一定面積からどれくらい作物がとれるかという話からはじめ、「あなたたちの畑は0.9?だけど、1haに換算すると何トンとれる? お米ならこの面積でどれくらい収穫できるか考えてみよう。1人が1年間に食べるお米はどれくらい? 日本の人口を養うためにはどれくらいの広さの田んぼや畑が必要なんだろう?」と学生に問いかけていくことで、感覚的に食料問題への理解が育まれていく。

一般的な大学農学部の実習では一つの作業を全員でこなすことが多いが、教育農園での授業ではクラス全体で作業する畑だけでなく、0.9?に分けた区画の同じ場所を同じペアが1年間通して管理する。

「誰かに手伝ってもらいながら、というのではなく、全体のプロセスを自分で確認して責任持ってやるということを大切にしています。また、栽培教育に取り組む場合、『病気が出たらどうしよう』『うまく収穫できなかったり、収穫量が少なかったりしたらどうしようか』と心配しがちですが、収穫という結果だけではなくて、収穫に至る栽培過程も大切だと思っています。

畑での講義は、夏は暑いし、冬は寒い。でも、夏は夏の風、肌を刺すような冬の寒さを、五感で感じてほしいという思いがあるので、私はあえて畑で講義をしています」

この授業によって何を学びとっているのか調べるために、学生たちに時々アンケートをとっている。「食への関心が増した」という応えは十分予測できるが、「家族や祖父母との交流や会話が増えた」という反応は澤登さんにとって予想外だった。これは、収穫したものを家に持ち帰って食べるよう指導したことによるもの。「今までおじいちゃんおばあちゃんたちとあまり話をしなかったが、自分が作った野菜が食卓にのぼったのをきっかけに話をするようになった」「久しぶりに家族でご飯を食べて、みんなが喜んでくれてうれしかった」という話が出てくるようになったという。

畑で学ぶ生物多様性

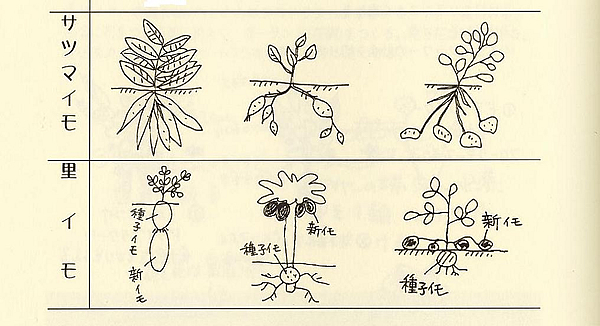

澤登さんは東京都港区にある『あい・ぽーと』という子育て支援施設でも、大学のプロジェクトのひとつとしてキッズ交流ガーデンという教育ファームを行っている。この事業は港区、恵泉女学園大学、あい・ぽーとの三者が共同で行っていて、参加対象は区内在住の小学校入学前の子どもとその家族となっている。かつて幼稚園の園庭だった場所に作った畑で、季節ごとに、じゃがいもコース、里いもコース、だいこん白菜コース、ほうれん草と冬野菜いろいろコースの4コースを開催、いずれも4回で完結する形をとっている。当初は1コースの定員が15組だったが、希望者が多かったため18組に増やし、2003年から現在までに約400組、約1000名が参加した。

ここでは子どもにもおとなと同じように説明して、畑仕事に取り組んでもらう。ただし、説明するときには、肥料と言う代わりに「野菜のごはん」、種まきした後の畑を草で覆うときは「野菜のベッドにおふとんかけてあげようね」というように一工夫している。

3年目を過ぎた頃には、東京の真ん中にもかかわらず病気の菌を食べる黄色いテントウムが現れ、子どもたちは里いもの葉の裏にいるアブラムシをテントウムシの幼虫が食べている光景に出会った。最近は蛙が毎年出てきて、畑で冬眠をするようになっている。お母さんがじゃがいもと間違えて蛙をつかみ、大騒ぎになったことも。都会の畑には猪ではなく猫がやって来て種蒔きした後を掘り返すので、猪除けのネットで畑を守っている。

「『いろいろな生き物がいて、人間もその生き物のひとつにしか過ぎない。人間は特別なものじゃないんだよ』ということを伝えていますが、それは有機農業で畑がたくさんの生き物を育んでいるからこそ、伝えられること。有機農業の畑は、いろいろな生きものが棲んでいるビオトープ的な役割を果たしているのです」

冬に栽培した白菜やだいこんを4月の教室が始まるまでそのままにしておくと、薹が立って菜の花が咲く。菜の花畑だけを見ている参加者に、「この下に何があると思う」と問いかけて見せると、「えっ、白菜がある」「だいこんだ」と驚く。こうしたことを通して、子どもたちは命の循環も理解していく。

子どももおとなも育む教育エコファーム

あい・ぽーとの一組当たりの畑の面積は0.6ha。教育ファームに取り組むにあたって澤登さんが心配していたのは、この狭い場所で本当に野菜を栽培することが可能なのかということだった。現在5年が経過して6年目に入ったところだが、あい・ぽーとのような都市部の小さな場所でも教育ファームは可能だということがはっきりしてきたという。さらに、子どもが野菜を食べるようになったというような「食育」だけではなく、本物を見ることや現実を直視して受け入れるというような、人間環境を育む教育プログラムとして大きな可能性があるのではないかと実感している。

また、親子で有機園芸に取り組むことによって、お母さんやお父さんが子どもと適度な距離を持って接することができるようになっていくこともわかってきた。畑での作業を通して手をかけてもうまくいかないことがあるということを受け入れられるようになり、子どもは兄弟でも同じではなく標準的に育つわけでもないから平均にしばられる必要はないと気づき、お母さんの肩の荷が少し軽くなるということも見られるという。

「あい・ぽーとでの取り組みを通して、都会の真ん中であっても、狭い場所だったとしても、有機園芸をやっていれば、そこに生き物のにぎわいが戻ってくることがわかってきました。自然の循環を生かした畑で野菜作りをすることで、子どもたちは自然にふれ、生産者の思いを知り、感謝の気持ちも芽生えていく。食べものを介することで人と人とがつながって共通の話題が生まれ、やがてコミュニティの形成にもつながっていきます。遠くにある大きな畑よりも身近にある小さな畑で日常的に命にふれるということは、単なる食育の場という以上の、重要な意味を持っているのです」

名古屋でもこの日取り組み発表のあった名古屋市立第一幼稚園のように、教育エコファームに取り組む教育機関が現れている。環境に配慮した教育エコファームは、子どもたちの食や環境への意識も育んでくれることだろう。さらなる広がりに期待したい。